Kommunale Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut in Baden-Württemberg

Ziele und Bausteine des Ansatzes

Ziele des Ansatzes zur Prävention und Bekämpfung von Kinderarmut

Die Prävention und Bekämpfung von Kinderarmut sind wichtige kommunale Aufgaben. Die Zielsetzung dabei ist, dass jedes Kind die gleichen Chancen der Teilhabe und des Wohlergehens unabhängig von seiner sozialen Herkunft oder der ökonomischen Situation seiner Eltern hat.

In der Regel bestehen in Kommunen bereits eine Reihe von Angeboten, die diese Zielsetzung aufgreifen. Sie sind bei verschiedenen Trägern angesiedelt, werden unterschiedlich finanziert und basieren auf verschiedenen Rechtsgrundlagen. Diese Einzelmaßnahmen sind zumeist nicht aufeinander abgestimmt, was zu Doppelungen und Lücken im Gesamtangebot führen kann.

Ziel eines Präventionsnetzwerks ist es, die Unübersichtlichkeit der Angebotslandschaft zu überwinden und eine integrierte kommunale Gesamtinfrastruktur im Hinblick auf Armutsprävention zu schaffen und weiterzuentwickeln. Die vorhandenen Angebote, Strukturen, Netzwerke und Institutionen, die bisher im Themenfeld nebeneinander bestehen bzw. arbeiten, werden mit dem Ziel einer abgestimmten Strategie zur Armutsprävention zu einer sinnvollen Gesamtstruktur zusammengeführt.

Durch diese integrierte kommunale Strategie zur Prävention und Bekämpfung von Kinderarmut werden die infrastrukturellen Voraussetzungen in der Kommune geschaffen, dass sich Armutsgefährdung im Kindesalter möglichst nicht nachteilig auf die Teilhabechancen im gesamten weiteren Leben auswirkt.

> Faltblatt mit Informationen zum Ansatz der Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut (PDF-Format, barrierefrei)

> Broschüre "Strategien gegen Armut. Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut und für Kindergesundheit"

> Broschüre "Strategien gegen Armut: Armutssensibilität und Partizipation als Themen der Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut"

Drei zentrale Bausteine: lückenlose Präventionskette von Geburt bis in die Beruf – Netzwerkgruppe – Netzwerkkoordination

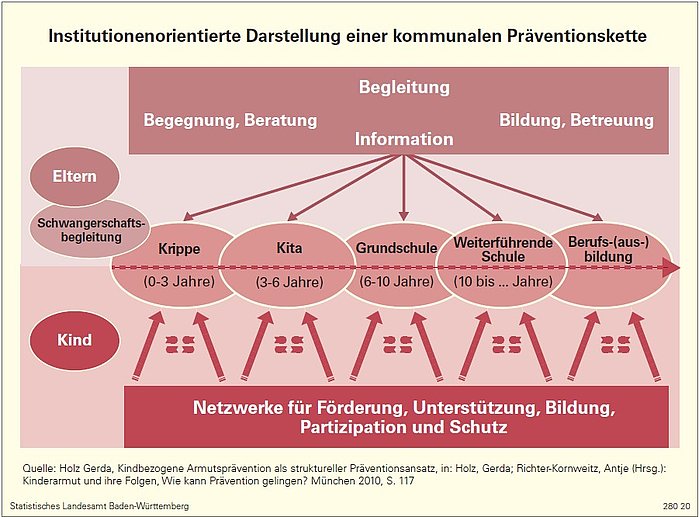

Eine Präventionskette ist der Rahmen, in den die bereits bestehenden öffentlichen und kommunalen Unterstützungsangebote eingeordnet und durch den sie miteinander verbunden werden. Sie stellt damit den Kern und die Umsetzung der integrierten kommunalen Gesamtstrategie zur kindbezogenen Armutsprävention dar. Nach einer Bestandsanalyse in einer Kommune beziehungsweise in einem ausgewählten Sozialraum kann die Darstellung der Präventionskette auf unterschiedliche Weise erfolgen – beispielsweise adressaten- oder institutionenbezogen – und bildet die alters- und entwicklungsbezogene Biografie der Kinder und Jugendlichen sowie unterschiedliche Handlungsfelder ab. Die strukturierte Abbildung ermöglicht es den Akteurinnen und Akteuren, Lücken und Doppelstrukturen zu erkennen sowie gemeinsam und abgestimmt zu planen und zu handeln. Ein besonderes Augenmerk sollte auf den Übergängen zwischen den unterschiedlichen Bereichen der Präventionskette liegen.

Die Präventionskette wird durch eine Netzwerkgruppe getragen, die professions-, träger-, und angebotsübergreifend besetzt ist. Sie verbindet im Idealfall alle für Kinder, Jugendliche und deren Familien relevanten Akteurinnen und Akteure und bezieht bereits bestehende Netzwerke vor Ort mit ein. Die Netzwerkgruppe entwickelt die Präventionskette weiter und baut sie mit weiteren Angeboten aus.

Die Netzwerkgruppe vereint verschiedene Funktionen. Sie ist ein Informationsnetzwerk für den fachlichen Austausch zur kommunalen Armutsprävention, aber auch ein Produktionsnetzwerk zur Gestaltung neuer Angebote innerhalb der Präventionskette. Die Akteurinnen und Akteure planen in der Netzwerkgruppe auf der Basis ihrer gemeinsamen Zielsetzung und realisieren ihre Ideen dann in einem abgestimmten Prozess arbeitsteilig. Die Netzwerkgruppe ist auf Dauer angelegt.

Die Abstimmung, Lenkung und fachliche Weiterentwicklung der Netzwerkgruppe gehören zu den Aufgaben der Netzwerkkoordination. Diese sollte für ihre Tätigkeit politisch legitimiert sein, ressortübergreifend handeln und eine neutrale Position einnehmen.

Die konkrete Ausgestaltung eines Präventionsnetzwerks orientiert sich an den Bedarfen vor Ort und kann unterschiedlich sein, je nachdem, ob es sich auf die Gesamtkommune oder einen kleineren Sozialraum bezieht. Seinen Ausdruck findet das Netzwerk aber immer in einer Präventionskette, die die vor Ort vorhandenen Angebote strukturiert, und einem Netzwerk der relevanten Akteurinnen und Akteure (Netzwerkgruppe inkl. Netzwerkkoordination), die gemeinsam an der Weiterentwicklung der integrierten kommunalen Infrastruktur arbeiten.

Drei Phasen des Aufbaus von Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut

Phase 1: Erste Schritte zum Aufbau des Präventionsnetzwerks

Die erste Phase beschreibt den Beginn der Arbeiten an den Standorten.

Teilziele:

- Bestandsanalyse und Erstellung der Präventionskette,

- Bedarfserhebung und Auswahl des Sozialraums,

- Identifikation kommunaler Anknüpfungspunkte,

- Auseinandersetzung mit dem theoretischen Konzept des Präventionsnetzwerks und Erstellung eines Leitbilds beziehungsweise strategischer Ziele,

- Projektauftakt.

Gelingensfaktoren:

I. Unterstützung durch die Leitungsebene und Legitimation durch die Politik

Die Unterstützung durch die Leitungsebene öffnet dem Netzwerk Türen innerhalb der Verwaltung und bei Außenkontakten. Wenn die Bearbeitung dieses Themas durch die örtlichen Gremien politisch legitimiert wurde, schafft das Rückhalt und Potenzial für den Aufbau eines Präventionsnetzwerks.

Die regelmäßige Information der politischen Ebene erhöht die Chancen auf eine Verstetigung des Präventionsnetzwerks.

II. Bestandsanalyse und Bedarfserhebung

Eine ausführliche Bestandsanalyse der Angebote vor Ort stellt die Basis für den Aufbau einer Präventionskette dar. Mithilfe einer Netzwerkkarte können bestehende Angebote visualisiert werden. Das bestehende Unterstützungsangebot sollte strukturiert (zum Beispiel nach Alter, Institutionen, Themengebieten) in Form einer Präventionskette dargestellt werden. Man sollte dabei besonders auf die Übergänge in der Präventionskette achten.

Bei der Bedarfsanalyse sollten Daten aus der Sozialberichterstattung einbezogen werden und Expertise aus verschiedenen Fachbereichen sowie dem ausgewählten Sozialraum eingeholt werden.

Es ist im Sinne eines partizipativen Ansatzes sinnvoll, Zielgruppen vor Ort direkt zu ihren Bedarfen zu befragen.

III. Lokale Anknüpfungspunkte für Präventionsnetzwerke

Wenn beim Aufbau des Präventionsnetzwerks an bestehende örtliche Strukturen angeknüpft werden kann, ist das ein großer Vorteil.

Ideale Partner, die in der Regel auch bereits Armutsprävention als Thema haben, sind die Frühen Hilfen und die Quartiersarbeit.

Eine Auftaktveranstaltung kann die Öffentlichkeit über das Projekt informieren und potenzielle Akteurinnen und Akteure für das Netzwerk ansprechen.

IV. Auseinandersetzung mit theoretischen Grundlagen

Für den Aufbau eines Netzwerks ist eine theoretische Auseinandersetzung mit dem dahinterstehenden Konzept von Präventionsnetzwerken notwendig, gegebenenfalls mit Unterstützung von wissenschaftlicher Expertise oder durch die Erfahrung aus bestehenden Netzwerken.

Zu Beginn sollte die Netzwerkgruppe eine Strategie und ein gemeinsames Präventionsverständnis erarbeiten.

Weitere Impulse zum Aufbau eines Präventionsnetzwerks gegen Kinderarmut finden Sie in der Broschüre "Strategien gegen Armut - Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut und für Kindergesundheit".

Phase 2: Aufbau der Netzwerkgruppe und Weiterentwicklung der Präventionskette

Teilziel 1: Aufbau der Netzwerkstruktur und Gründung der Netzwerkgruppe

Mit den Arbeitsschritten in der zweiten Phase wurde die Arbeit des Netzwerks konkret aufgenommen.

Gelingensfaktoren

I. Aufbau einer Projektstruktur

Eine funktionierende Projektstruktur sollte eine steuernde und koordinierende Ebene sowie eine operative Ebene vorsehen.

Arbeitsgruppen auf operativer Ebene können neben der Netzwerkgruppe weitere Akteurinnen und Akteure einbeziehen und bei der Umsetzung konkreter Angebote hilfreich sein.

II. Rolle der Netzwerkkoordination

Die Netzwerkkoordination hat eine zentrale Funktion innerhalb des Netzwerks. Ihre Rolle sollte frühzeitig reflektiert und geklärt werden.

Die Netzwerkkoordination sollte bei Themen und Angeboten die Interessen möglichst vieler Netzwerkakteurinnen und -akteure berücksichtigen.

Die Netzwerkkoordination sollte in die operativen Abläufe bei der Realisation neuer Angebote eingebunden sein.

Es ist von Vorteil, wenn die Netzwerkkoordination bereits in der Kommune vernetzt ist.

Der Stellenanteil der Netzwerkkoordination muss groß genug sein, um die vielfältigen Aufgaben, insbesondere beim Aufbau des Präventionsnetzwerks bewältigen zu können.

III. Akteurinnen und Akteure in der Netzwerkgruppe

In der Netzwerkgruppe sollten Schlüsselpersonen und Entscheidungsträgerinnen und -träger mitarbeiten, weil sie das Netzwerk schnell voranbringen können.

Es sollte genügend Zeit für Beziehungsaufbau und Kontaktpflege beim Aufbau der Netzwerkgruppe eingeplant werden.

Die persönliche Ansprache ist ein erfolgsversprechender Weg zur Gewinnung von Netzwerkakteurinnen und -akteuren.

Potenziellen Netzwerkpartnerinnen und -partnern muss der Mehrwert einer Beteiligung für die eigene Arbeit deutlich werden. Die Erwartungshaltung der potenziellen Akteurinnen und Akteure an das Präventionsnetzwerk sollte abgeklärt werden.

Je langfristiger die Perspektive beim Aufbau eines Präventionsnetzwerks, umso attraktiver ist es für potenzielle Partnerinnen und Partner, sich einzubringen.

IV. Aufgaben der Netzwerkgruppe und Charakteristik der Zusammenarbeit

Zu Beginn des Projekts sollte ausreichend Zeit sein, um sich mit den theoretischen Grundlagen eines Präventionsnetzwerks und den Erfahrungen bestehender Netzwerke auseinanderzusetzen.

Verlässliche Arbeitsstrukturen und regelmäßige Treffen sind eine wichtige Grundlage für die Netzwerkarbeit.

Wichtig für das gute Gelingen der Zusammenarbeit sind eine transparente projektinterne Kommunikation und die gegenseitige Wertschätzung. Konkurrenzen kann durch die Betonung des gemeinsamen Ziels entgegengetreten werden.

Das Kennenlernen innerhalb des Netzwerks vermittelt Verständnis für unterschiedliche Rahmenbedingungen und Arbeitsweisen. Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten nachhaltig unkomplizierter und schneller.

V. Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung und zwischen Verwaltung und freien Trägern

Ämterübergreifende Zusammenarbeit ist für den Aufbau eines Präventionsnetzwerks notwendig. Das Netzwerk wird damit um zusätzliche Perspektiven bereichert.

Zielsetzungen und Begrifflichkeiten im Hinblick auf das Präventionsnetzwerk müssen innerhalb der Verwaltung für alle Beteiligten nachvollziehbar kommuniziert werden.

Die unterschiedlichen Erwartungen von freien Trägern und der Kommune innerhalb eines Präventionsnetzwerks sollten transparent gemacht werden.

VI. Zusammenarbeit zwischen Landkreisen und dem Landkreis zugehörigen Städten

Der Landkreis sollte die Wertschätzung für das bisherige Angebot vor Ort zum Ausdruck bringen.

Es ist wichtig, die gegenseitigen Erwartungen über das zu schaffende zusätzliche Angebot und mögliche Fördergelder abzuklären.

Phase 2: Aufbau der Netzwerkgruppe und Weiterentwicklung der Präventionskette

Teilziel 2: Ausbau und Weiterentwicklung der Präventionskette mit neuen Angeboten

Gelingensfaktoren

I. Verbesserte Zugangswege zu bestehenden Angeboten

Die Analyse wenig genutzter Angebote und eventueller Zugangsbarrieren ist eine wichtige Basis für die Entwicklung niedrigschwelliger Angebote.

Maßnahmen, die die Bekanntheit der vorhandenen Angebotsstruktur steigern, sind beispielsweise ein Onlineportal, Infoveranstaltungen oder speziell geschulte Ansprechpersonen („Wegweiser“).

II. Neue Angebote der Standorte

Es ist wichtig, realistische Arbeitspakete zu planen, die im vorgegebenen Zeitrahmen umsetzbar sind.

Neue Angebote sind erfolgreicher, wenn sie in bestehende Strukturen eingebunden werden können.

Wichtige Kooperationspartnerinnen und -partner für die Umsetzung neuer Angebote sind die Kindertagesbetreuung und die Schulen.

Angebote sollten so gestaltet werden, dass von Armut betroffene Kinder sie nicht als diskriminierend wahrnehmen.

Bei der Planung von Angeboten für benachteiligte Kinder sind die folgenden Aspekte besonders zu beachten: Kostenfreiheit, Möglichkeit einer spontanen Teilnahme, geringere Teilnehmendenzahl als bei anderen Zielgruppen.

III. Zielgruppen und Ansprache

Niedrigschwelligkeit, nicht stigmatisierende Werbung und aufsuchende Ansprache sind wichtige Prämissen bei der Zielgruppenerreichung.

Besonders erfolgreich ist die Ansprache von Zielgruppen über vertraute Personen.

Fachkräfte können effektiv über die Leitungsebene ihrer Institution oder über Fortbildungsprogramme erreicht werden.

IV. Partizipation der Zielgruppen

Angebote können passgenauer gestaltet werden, wenn sich die Zielgruppen mit ihren Bedarfen (beispielsweise im Rahmen einer Befragung) einbringen. Bei der Planung von Angeboten sollten auch Kinder partizipieren.

Partizipation ist zeitaufwendig.

V. Die Rolle des Ehrenamts in den Präventionsnetzwerken

Über Ehrenamtliche kann das Präventionsnetzwerk breiter in den Sozialräumen einer Kommune verankert werden.

Ehrenamtliche tragen zur gelingenden Umsetzung konkreter Angebote bei – sie sind einflussreiche Mittlerinnen und Mittler zu den Zielgruppen.

Partizipation und Armutssensibilität sind zentrale Leitlinien der Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut. Nur wenn Angebote armutssensibel gestaltet sind und aktive Beteiligung möglich ist, kann es gut gelingen, armutsgefährdete Kinder und Jugendliche zu erreichen. Akzeptanz und die Annahme von Unterstützungsangeboten können so gesteigert werden. Praxisorientierte Texte in der im Auftrag des baden-württembergischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration veröffentlichten Broschüre zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, Armutssensibilität und Partizipation in der Arbeit mit armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien zu realisieren und welche relevanten Punkte dabei zu beachten sind. Ergänzt werden diese Texte durch ausführliche Beispiele aus den Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut, die zeigen, wie eine konkrete Umsetzung in der praktischen Arbeit gut gelingen kann. Die Broschüre steht hier zur Verfügung.

Phase 2: Aufbau der Netzwerkgruppe und Weiterentwicklung der Präventionskette

Teilziel 3: Sensibilisierung der Öffentlichkeit

Gelingensfaktoren

I. Wahl eines Schwerpunktthemas, z.B. Kindergesundheit

Es greift zu kurz, wenn der verwendete Armutsbegriff auf materielle Armut beschränkt bleibt. Stattdessen sollte Armut multidimensional begriffen werden (Lebenslagenansatz).

Es ist wichtig, eine Kommunikationsstrategie gegenüber Politik und Öffentlichkeit zu entwickeln. Das Thema Kindergesundheit ist z.B. positiver besetzt, über das Thema Kinderarmut kann dagegen eine stärkere Betroffenheit erzielt werden.

II. Sensibilisierung der Projektmitwirkenden und der Fachöffentlichkeit

Empirische Daten sind ein guter Weg, um die Verknüpfung von Kinderarmut und Kindergesundheit zu verdeutlichen.

Fachtage und die Vorstellung des Netzwerks in Gremien und Ausschüssen machen das Präventionsnetzwerk in der Fachöffentlichkeit bekannt, zeigen Handlungsbedarf auf und motivieren zur Mitarbeit.

Wichtige Themen für die Fachöffentlichkeit sind die Auseinandersetzung mit verdeckter Armut und die Entwicklung einer armutssensiblen Haltung.

Phase 3: Verstetigung und Evaluation

Die Arbeitsschritte der dritten Phase zielen darauf ab, die Arbeit des Präventionsnetzwerks nachhaltig abzusichern.

Teilziele:

- Verstetigung des Netzwerks,

- Evaluation bisheriger Maßnahmen,

- Ausbau und Anpassung der Netzwerkgruppe,

- Ausblick in die Zukunft.

Gelingensfaktoren:

Zur Verstetigung eines Präventionsnetzwerks sind folgende Faktoren besonders wichtig:

- Dauerhafte Kümmererinnen und Kümmerer,

- eine gesicherte Finanzierung,

- regelmäßige Bedarfserhebungen bei den Zielgruppen,

- fachliche Weiterentwicklung und

- die Evaluierung der erreichten Ergebnisse.

Ansätze der Bundesländer zu Präventionsketten bzw. Präventionsnetzwerken

Hintergrund

In Baden-Württemberg ist jedes fünfte Kind armutsgefährdet (Gesellschaftsmonitoring Baden-Württemberg o.D.). Für die Bundesrepublik zeigt sich ein ähnliches Bild (Statistische Ämter des Bundes und der Länder o.D.). Im Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen (Kreise, Städte, Gemeinden) liegt auf der kommunalen Ebene großes Potenzial, allen jungen Menschen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und die Voraussetzungen für ein Aufwachsen in Wohlergehen zu schaffen. Denn: Kinder sind unserer Zukunft. Sie sollen stark und chancenreich sein sowie selbständig und selbstbestimmt leben können.

Dieses Ziel verfolgt auch der Ansatz der Präventionsketten bzw. -netzwerke gegen Kinderarmut. Entstanden ist das Konzept in Monheim am Rhein in Nordrhein-Westfalen, wo 2002 damit begonnen wurde, Strukturen zur Prävention von Kinderarmut aufzubauen (Volf/Schipperges 2022: 4). Der Fokus lag dabei insbesondere darauf, allen Kindern und Jugendlichen Teilhabe und gleiche Chancen auf Gesundheit und Bildungserfolg zu ermöglichen – unabhängig ihrer sozialen Herkunft (Stadt Monheim am Rhein o.D.). Dieser Ansatz hat sich inzwischen in weiteren Bundesländern etabliert. Die konkrete Ausgestaltung der Programme unterscheidet sich aber zwischen den Bundesländern. Im Folgenden werden Einblicke in diese Aktivitäten rund um Präventionsketten und -netzwerke der aktiven Bundesländer gegeben (in chronologischer Reihenfolge des Starts). Die Angaben orientieren sich, wenn nicht anders angegeben, an den Ausführungen von Irina Volf und Hannah Schipperges (2022; beide: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V., Frankfurt am Main).

Nordrhein-Westfalen, etwa seit 2002

Nordrhein-Westfalen etablierte nach den Anfängen in Monheim (2002) als erstes Bundesland eine auf Prävention ausgerichtete sozialpolitische Strategie (Prognos AG et al. 2022: 11). Die Strategie wurde ausgehend von 18 teilnehmenden Modellkommunen zwischen 2012 und 2016 auf das gesamte Bundesland erweitert (ab 2017). Die Auridis Stiftung förderte mehrere Jahre kommunale Präventionsketten, welche in eine kommunale Gesamtstrategie der Armutsprävention eingebettet sind, was inzwischen vom Land übernommen wurde. Das Institut für soziale Arbeit e.V. in Münster ist dabei ein wichtiger Partner. Alle im Feld der Kinderarmut relevanten Akteurinnen und Akteure, etwa aus dem Gesundheits- und Bildungswesen, der Kinder- und Jugendhilfe oder den Bereichen Soziales und Integration sollen sich vernetzen und zusammenarbeiten. In Nordrhein-Westfalen wurde hierzu auch ein Qualitätsrahmen entwickelt und Koordinierenden der Präventionsketten werden durch eine Servicestelle sowie die Landesjugendämter der zwei Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe fachlich begleitet. Im Rahmen des Programms „kinderstark - NRW schafft Chancen“ wurden auch ein Handbuch für Kommunen, Praxisbeispiele aus den teilnehmenden Kommunen, ein Werkzeugkoffer für die Präventionskettenarbeit sowie Beiträge zum Fachdiskurs veröffentlicht.

Thüringen, etwa seit 2005

In Thüringen gab es ab 2005 einzelne Projekte der Armutsprävention und ab 2015 wurden 18 Standorte durch ESF-Mittel zur Förderung der sozialen Inklusion und Bekämpfung von Armut und jeglicher Diskriminierung bezuschusst. Inzwischen können Thüringer Landkreise und kreisfreie Städte an dem Programm „Thüringer Präventionsketten“ teilnehmen, für das sich die Thüringer Sozialministerin Heike Werner als Schirmfrau einsetzt. Die Auridis Stiftung fördert die Entwicklung von Präventionsketten in Thüringen, wobei der Fokus auf Kindern bis zu zehn Jahren liegt. Seit 2022 werden sechs teilnehmende Kommunen für drei Jahre durch das Institut für kommunale Planung und Entwicklung (IKPE) fachlich begleitet und beraten (IKPE 2022: 1).

Baden-Württemberg, etwa seit 2010

In Baden-Württemberg startete der Aufbau von Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut etwa 2010. Im Rahmen des Ersten Armuts- und Reichtumsberichts für Baden-Württemberg, der im Jahr 2015 veröffentlicht wurde, wurde über Leuchtturmprojekte in Singen und Tübingen berichtet; bis 2018 kamen weitere Modellstandorte hinzu. Durch Förderaufrufe des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg mit unterschiedlichen Schwerpunkten wurden weitere Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut gegründet, so dass inzwischen in vielen baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen Netzwerke vorhanden sind. Im Koalitionsvertrag der Landesregierung wurde das Ziel verankert, bis 2030 in allen Stadt- und Landkreisen ein Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut zu etablieren. Im Rahmen einer zu Beginn des Jahres 2023 erlassenen und bis 2029 geltenden Verwaltungsvorschrift steht hierzu eine transparente Fördersystematik zur Verfügung. Als einziges Bundesland sind in Baden-Württemberg neben Kommunen auch freie Träger, etwa Sozialverbände, Wohlfahrtsverbände oder Gewerkschaften antragsberechtigt. Voraussetzung ist, dass sie eng mit der jeweiligen Kommune zusammenarbeiten. Mit der fachlichen Begleitung und Beratung der Präventionsnetzwerke wurde die FamilienForschung Baden-Württemberg im Statistischen Landesamt beauftragt. Weitere Informationen zum Konzept und wesentliche Erkenntnisse aus Baden-Württemberg zu den Gelingensfaktoren im Aufbau von Präventionsnetzwerken finden sich in der Broschüre "Strategien gegen Armut: Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut und für Kindergesundheit". Armutssensibilität und Partizipation als grundlegende Prinzipien der Präventionsnetzwerke werden in der vierten Ausgabe der Reihe "Strategien gegen Armut" aufgearbeitet, die hier zum Download zur Verfügung steht.

Niedersachsen, etwa seit 2015

In Niedersachsen verfolgt das Programm „Präventionsketten Niedersachsen: Gesund aufwachsen für alle Kinder!" seit 2015 das Ziel, kommunale Präventionsketten auf- bzw. auszubauen, sodass alle Kinder bis zehn Jahre am gesellschaftlichen Leben und den Angeboten verschiedener Träger teilhaben können – unabhängig der sozioökonomischen Situation des Elternhauses. Kommunen können hierzu Fördermittel für einen dreijährigen Förderzeitraum beantragen und werden durch die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen Bremen e. V. (LVG & AFS Niedersachsen Bremen e. V.) fachlich beraten und begleitet (LVG & AFS c). Diese stellt auch Veröffentlichungen zu verschiedenen präventionskettenbezogenen Themen zur Verfügung, wie etwa die Schriftenreihe „Praxis Präventionskette“. Das Programm wird durch die Auridis Stiftung finanziert, welche 2015 die LVG & AFS Niedersachsen Bremen e. V. mit der Projektdurchführung beauftragte (ebd. a). Derzeit gibt es 27 beteiligte Standorte des Programms in Niedersachsen (ebd. b).

Rheinland-Pfalz, etwa seit 2016

Rheinland-Pfalz entwickelte auf der Grundlage des landesweiten Beteiligungsprozesses „Armut begegnen – gemeinsam handeln“ (2016), in welchen auch Betroffene von Armut und Akteurinnen und Akteure aus dem Sozialwesen involviert waren, einen Aktionsplan zur Armutsbekämpfung (Prognos AG et al. 2022: 13). Der Aktionsplan, der unter der Mitwirkung von sieben Landesministerien ausgearbeitet wurde, enthält Zielformulierungen und entsprechende Maßnahmen für die acht Handlungsbereiche finanzielle Situation, Lebenssituation, Wohnen und Quartier, Bildung, Teilhabe und Anerkennung, Gesundheit, Angebots- und Unterstützungssysteme sowie Mobilität. Künftig soll eine Landeszentrale zur Armutsprävention eingerichtet werden, die als Schnittstelle zwischen Land und Kommunen agieren sowie eine beratende und koordinierende Funktion einnehmen soll (ebd.).

Berlin, etwa seit 2017

Das Land Berlin richtete 2017 eine Landeskommission zur Prävention von Kinder- und Familienarmut ein, die eine Strategie zur Verbesserung der Situation von armutsgefährdeten Menschen und ihren Familien für Berlin entwickeln sollte (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie o.D.). Die Landeskommission ist ressortübergreifend unter der Leitung des Staatssekretariats für Bildung, Jugend und Familie tätig. Mitglieder der Kommission sind außerdem Senatsverwaltungen, Bezirksvertretungen, die Landesarmutskonferenz und weitere Akteurinnen und Akteure. 2021 wurde die durch die Kommission entwickelte Strategie für Berlin durch den Senat beschlossen, welche aus einem umfangreichen Zielsystem und fünf Leitlinien besteht. Auf dieser Grundlage erfolgt als nächster Schritt die Umsetzungsphase, in der auch die konkrete Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien vor Ort in den einzelnen Stadtbezirken in den Blick genommen wird (ebd.).

Hessen, etwa seit 2022

Hessen startete 2022 das Landesprogramm „Präventionsketten Hessen – Gelingendes Aufwachsen, Kinderrechte leben“ in Zusammenarbeit zwischen dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, der Auridis Stiftung und der HAGE (Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V.) (HAGE o.D.). Die bei der HAGE angesiedelten Koordinierungsstelle begleitet die aktuell 10 geförderten Landkreise und Städte fachlich bei ihren Aktivitäten zu Prävention von Kinderarmut. Das Programm zielt darauf ab, „ganzheitliche und passgenaue Präventionskonzepte für Kinder und ihre Familien zu entwickeln“ (ebd.).

Verwendete Literatur

Gesellschaftsmonitoring Baden-Württemberg (o.D.). Armutsgefährdungsquoten. Verfügbar unter: https://www.gesellschaftsmonitoring-bw.de/themenfelder/armut-und-reichtum/armut-armutsgefaehrdung/#toggle-id-2 [22.06.2023].

HAGE (o. D.). Landesprogramm "Präventionsketten Hessen – Gelingendes Aufwachsen, Kinderrechte leben". Verfügbar unter: https://hage.de/arbeitsbereiche/gesundheitliche-chancengleichheit/praeventionsketten-hessen/ [02.06.2023].

IKPE (2022). Basisinformationen zur Teilnahme als Kommune am Programm „Thüringer Präventionsketten“. Verfügbar unter: https://www.ikpe-erfurt.de/wp-content/uploads/2021/07/Basisinformationen-zur-Teilnahme-als-Kommune-am-Programm_stand01_08_22.pdf [02.06.2023].

LVG & AFS Niedersachsen Bremen e. V. (o.D.) a. Auridis Stiftung. Verfügbar unter: https://www.praeventionsketten-nds.de/wir-ueber-uns/initiatorin/ [02.06.2023].

LVG & AFS Niedersachsen Bremen e. V. (o.D.) b. Niedersachsenkarte. Verfügbar unter: https://www.praeventionsketten-nds.de/die-kommunen/niedersachsenkarte/ [02.06.2023].

LVG & AFS Niedersachsen Bremen e. V. (o.D.) c. Unser Programm. Verfügbar unter: https://www.praeventionsketten-nds.de/unser-programm/ [02.06.2023].

Prognos AG, Weßler-Poßberg, D., Heimer, A., Juncke, D., & Berg, A. (2022). Perspektiven für die Kinder- und Jugendpolitik im investierenden Sozialstaat: Mehr Chancen in benachteiligenden Lebenslagen durch gemeinsames Handeln. Verfügbar unter: https://www.prognos.com/sites/default/files/2022-02/Prognos_PolicyPaper_soziale_Praevention_final_2022.pdf [01.06.2023].

Stadt Monheim am Rhein (o.D.). Moki – Monheim für Kinder. Verfügbar unter: https://www.monheim.de/kinder-jugend/moki-monheim-fuer-kinder [02.06.2023].

Statistische Ämter des Bundes und der Länder (o.D.). A.2 Armutsgefährdungsquoten, Bundesländer nach soziodemografischen Merkmalen (Bundesmedian). Verfügbar unter: https://www.statistikportal.de/de/sbe/ergebnisse/einkommen-armutsgefaehrdung-und-soziale-lebensbedingungen/armutsgefaehrdung-und-4 [22.06.2023].

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (o.D.). Landeskommission Kinder- und Familienarmut. Verfügbar unter: https://www.berlin.de/sen/jugend/jugend-und-familienpolitik/kinder-und-familienarmut/ [02.06.2023].

Volf, I. & Schipperges, H. (2022). Vergleichende Analyse verschiedener Länderinitiativen zu Präventionsketten gegen Kinderarmut. Vortrag im Rahmen des 3. digitalen Fachtags zu Präventionsketten gegen Kinderarmut in Hessen, 10.05.2022.

Historie in Baden-Württemberg

Entstehung und Entwicklung des Ansatzes der Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut in Baden-Württemberg

Gestartet ist der Ausbau der Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut im Land im Rahmen der Erstellung des Ersten Armuts- und Reichtumsberichts für Baden-Württemberg. Mit Leuchtturmprojekten wurden durch die Stadtverwaltung Tübingen und den Verein Kinderchancen Singen e.V. in den Städten Tübingen und Singen erste Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut aufgebaut, die durch eine Förderung aus Landesmitteln unterstützt wurden und bis heute aktiv sind. Die Projekte wurden begleitet durch die renommierte Kinderarmutsforscherin Gerda Holz vom Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. (ISS) in Frankfurt/Main. Eine Auswertung des ISS findet sich im Ersten Armuts- und Reichtumsbericht, der im Jahr 2015 veröffentlicht wurde.

Von Anfang an am Prozess der Entwicklung des Ansatzes der Präventionsnetzwerke beteiligt ist die FamilienForschung im Statistischen Landesamt. Beratend tätig ist der Landesbeirat für Armutsbekämpfung und Prävention, der sich aus den im Sozialbereich tätigen Verbänden, den sozialpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Landtagsfraktionen sowie den fachlich beteiligten Ministerien zusammensetzt.

In den Jahren 2017 und 2018 schlossen sich Projekte in Mannheim und Singen an, die darauf ausgerichtet waren, auf Grundlage des Ansatzes der Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut eine kommunale Gesamtstrategie gegen Kinderarmut auszuarbeiten. Ein weiteres Projekt zur Erprobung des Ansatzes wurde in diesem Zeitraum in der Stadt Pforzheim durchgeführt.

Im Rahmen des Förderaufrufs „Aktiv und gemeinsam gegen Kinderarmut und für Kindergesundheit“ wurden von Ende 2018, zum Teil bis Mitte 2021, Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut mit dem Schwerpunkt Gesundheit an sechs Standorten gefördert: der Ortenaukreis, der Landkreis Ravensburg, der Stadtkreis Stuttgart sowie die Städte Schorndorf, Singen und Ulm. Der Förderaufruf war eine direkte Konsequenz aus den Ergebnissen des GesellschaftsReports Baden-Württemberg mit dem Titel „Familienarmut – ein Risiko für die Gesundheit von Kindern“ (Ausgabe 3/2018). Denn während der Großteil der Heranwachsenden in Baden-Württemberg gute Chancen hat, gesund aufzuwachsen, haben insbesondere die knapp 20 Prozent armutsgefährdeter Kinder und Jugendlichen ein höheres gesundheitliches Risiko und damit geringere Chancen auf ein gesundes Leben.

Zwei weitere Präventionsnetzwerke haben auf Grundlage des Förderaufrufs „Aktiv und gemeinsam gegen Kinderarmut und für Teilhabe und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ im Dezember 2019 die Arbeit aufgenommen: im Landkreis Lörrach und in der Stadt Mannheim. Der Förderaufruf ist vor dem Hintergrund der Ergebnisse des im Jahr 2019 erschienenen GesellschaftsReports Baden-Württemberg mit dem Thema „Politische und gesellschaftliche Teilhabe von Armutsgefährdeten“ veröffentlicht worden.

Im Rahmen des Förderaufrufes „Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut – Erkennen und Weiterentwickeln von lokalen Präventionsketten“ werden weitere neun Projekte in den Stadtkreisen Heilbronn und Pforzheim sowie in den Landkreisen Ravensburg, Karlsruhe (2), Rems-Murr-Kreis, Konstanz, Tübingen und Esslingen für einen Zeitraum von zwei Jahren gefördert (Dezember 2020 bis November 2022). Hier werden neue Strukturen für Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut geschaffen und weiterentwickelt. Neben Gesundheit oder Teilhabe werden in den Projekten Handlungsfelder wie Familienbildung, Sprache und Spracherwerb, Bildung und Übergänge, Wohnen und Sozialraum in den Blick genommen.

Im Jahr 2021 wurde erneut eine Ausschreibung zur Förderung von Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut veröffentlicht. Weitere acht Standorte in Baden-Württemberg können für den Aufbau bzw. die Weiterentwicklung von Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut mit Landesmittel für einen Zeitraum von zwei Jahren gefördert werden. Es handelt sich um Projekte in den Stadtkreisen Freiburg und Heilbronn sowie in den Landkreisen Esslingen, Göppingen, Heilbronn, Rottweil, Tübingen und dem Ortenaukreis. Mit etwas zeitlicher Verzögerung wurde auch ein Projekt im Ostalbkreis bewilligt.

Im Koalitionsvertrag 2021-2026 der Landesregierung wurde die flächendeckende Einrichtung von Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut als Ziel formuliert: "Wir wollen, dass bis 2030 in allen Stadt- und Landkreisen Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut etabliert sind. Bereits bestehende Präventionsnetzwerke wollen wir weiterhin finanziell unterstützen" (S. 77). Diese Festlegung wertet die Arbeit der bestehenden Präventionsnetzwerke deutlich auf und eröffnet Perspektiven für die Förderpraxis. Derzeit wird die Schaffung einer Verwaltungsvorschrift geprüft, die eine verlässliche Fördersystematik für die Präventionsnetzwerke gegen Kinderarmut schaffen würde. Neben der bisherigen Förderung ist auch geplant, bereits gut etablierten Netzwerken, die Möglichkeit zu geben, die erreichte Erfahrung zu nutzen und das Angebot mit der Unterstützung des Landes zu verstetigen.

Auch im Jahr 2022 wurde ein entsprechender Förderaufruf veröffentlicht und zehn Standorte in Baden-Württemberg haben ein zweijähriges Projekt zum Aufbau oder zur Weiterentwicklung eines Präventionsnetzwerks gegen Kinderarmut begonnen. Dazu gehören Standorte in den Stadtkreisen Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim und Ulm sowie in den Landkreisen Calw, Schwäbisch Hall und Tübingen. Erstmals ist auch eine kleinere Gemeinde im Landkreis Tübingen Teil der Landesförderung.

Im Jahr 2022 wurde die Fördersystematik weiterentwickelt und ergänzt. Rechtsgrundlage für die Förderung ist nun die am 1. Januar 2023 in Kraft getretene Verwaltungsvorschrift (VwV PNetz). Es handelt sich um eine für Kommunen und gemeinnützige Organisationen attraktive, transparente und verlässliche Fördersystematik mit drei Förderstufen: Förderbaustein PNetzAufbau, Förderbaustein PNetzwWeiterentwicklung und Förderbaustein PNetzVerstetigung. Weitere Informationen finden Sie unter dem Menüpunkt Förderung.

Im ersten Förderjahr (2023) der VwV PNetz kamen drei neue Standorte hinzu (Förderbaustein PNetzAufbau): Stadt Baden-Baden, Stadt Künzelsau, Landkreis Reutlingen. Für die bereitss aufgebauten Standorte Stadt Bruchsal zusammen mit Stadt Philippsburg, Landkreis Esslingen, Stadt Freiburg im Breisgau, Stadt Göppingen, Stadt Neckarsulm (Caritas Heilbronn-Hohenlohe), Ostalbkreis, Stadt Rottenburg am Neckar (Mokka e.V. Rottenburg) und Stadt Schramberg-Talstadt (Caritas Schwarzwald-Alb-Donau) startet 2023 die Förderung mit dem Baustein PNetzwWeiterentwicklung. Erstmal kommt 2023 der neue Förderbaustein PNetzVerstetigung zum Tragen, bei den bereits gut etablierten Standorten Landkreis Lörrach, Ortenaukreis, Stadt Schorndorf, Stadt Singen zusammen mit Kinderchancen Singen e.V., Stadt Tübingen.

Derzeit bestehen somit Standorte mit Präventionsnetzwerken gegen Kinderarmut in 25 von 44 Stadt- und Landkreisen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Menüpunkt Standorte.